【研究亮点】卢海建、李海兵等—NSR : 青藏高原中部岩石圈尺度的走滑断裂作用比先前估计的至少早20Ma

青藏高原中部是当前国内外地学界研究的热点区域,特别是随着中央谷地的发现,使之成为沉积地层学、古环境、古高度、以及构造地质学等多学科交叉研究的焦点。青藏高原中部发育了一套北东向左旋和北西向右旋的(共轭)断裂带系统,共同组成了一条高原中部物质向东挤出的重要通道(图1)。探究其构造活动历史对甄别青藏高原陆内变形的端元模型,限定高原中部物质向东挤出过程,以及制约高原中部抬升过程具有重要的研究意义。但是,目前对走滑断裂带的剪切深度与启动时间这两个基本、且关键问题的认识仍不清楚,如断裂带剪切深度存在上地壳、下地壳、以及岩石圈地幔三种说法,断裂带启动时间主要有2-3 Ma、5 Ma、以及8-15 Ma三种观点等。

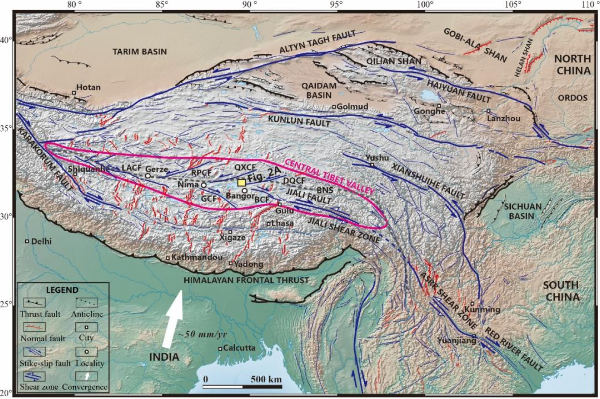

图1. 青藏高原及周边地区的构造分布图

图中红色线条圈定的区域为中央谷地的大致位置;黄色方框所示为伦坡拉盆地的所在位置

针对以上问题,地质所李海兵研究员团队对青藏高原中部伦坡拉盆地晚白垩世竟柱山组红层中出露的呈雁列状分布的双峰式岩墙(图2),展开了构造地质学、高-低温热年代学、地球化学等多学科的综合研究,取得以下主要认识:

(1)高原中部岩石圈尺度的走滑断裂作用始于约35 Ma

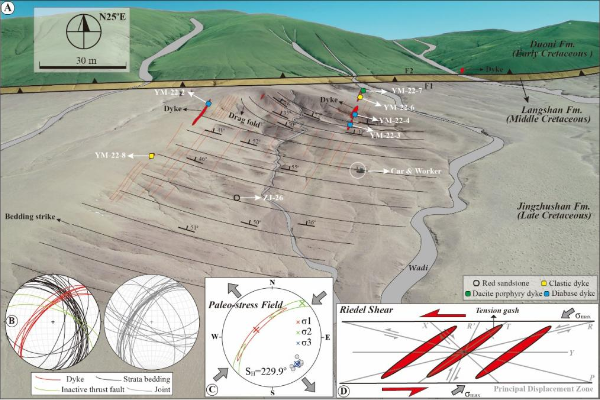

据古应力场和里德尔剪切分析,该岩墙是走滑断裂作用初期,地幔来源的岩浆顺着张裂隙快速侵位的产物。磷灰石 (U/Th)/He分析将岩墙的侵位时间限定为32-35 Ma,提出青藏高原中部岩石圈尺度的走滑断裂作用始于约35 Ma。该认识不仅解决了地球物理学界关于断裂带剪切深度的争议,认为高原中部走滑断裂带切穿了整个岩石圈,而且把断裂带的启动时间提前了至少20 Ma。

图2. 研究区简要地质图与样品位置(A)、

岩墙、沉积地层、逆冲断层、以及节理面产状的赤平投影图(B)、

古应力场分析(C)、以及里德尔剪切示意图(D)

(2)高原中部可能曾经短暂存在一条长约2500-3000 km的巨型走滑断裂带

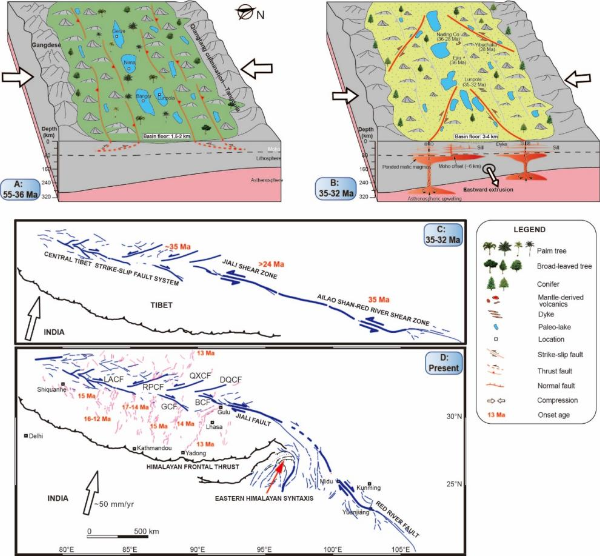

基于高原中部走滑断裂带与东部的哀牢山-红河(35 Ma)和嘉黎剪切带(>24 Ma)几乎同时启动,本研究推测在后碰撞阶段,高原中部走滑断裂带可能曾与哀牢山-红河和嘉黎剪切带组成了一条长2500-3000 km的巨型走滑断裂带(图3),共同组成了一条高原中部物质向东挤出的重要通道。随后,印度-欧亚板块持续汇聚、东构造结的楔入、以及青藏高原东南缘的顺时针旋转,导致该断裂带逐渐弯曲,高原中部走滑断裂带从此变得不活跃。

(3)走滑断裂作用伴随的软流圈上涌和岩浆侵入可能驱动了中央谷地的显著抬升

前人研究表明,位于高原中部的中央谷地在早渐新世发生了显著的抬升(1.5-2 km)。由于伦坡拉盆地的岩墙侵入与中央谷地的抬升几乎同时进行,而且高原中部(共轭)走滑断裂带的轮廓范围与中央谷地的位置大体吻合,提出岩石圈尺度的剪切作用可能为软流圈上涌提供了通道,从而驱动了中央谷地在早渐新世的抬升(图3)。

图3. 青藏高原中部两阶段的构造-岩浆-地形-古生物演化示意图(A-B)

和一条2500-3000 km长的巨型走滑断裂带的构造演化示意图(C-D)

本研究通过多学科手段对伦坡拉盆地的双峰式岩墙进行了综合研究,认为后碰撞阶段,高原中部的向东挤出与向上生长可能同时发生。该模型耦合了深部动力学过程与浅表构造响应,对理解高原早期的构造演化与生长过程具有重要意义。

本研究成果得到了中国地质科学院基本科研业务费重点攻关项目(JKYZD202307)、第二次青藏高原综合科学考察与研究项目(2019QZKK0901)、以及中国地质调查项目(DD20221630)的联合资助,近期发表在国际权威期刊National Science Review上:Haijian Lu, Haibing Li*, Zhongjin Xiang, Marco G. Malusà, Chunrui Li, Zhiyong Zhang, Lin Wu, Xuxuan Ma and Jiawei Pan (2025). Lithospheric strike-slip faulting in central Tibet since 35–32 Ma and implications for the incipient Asian extrusional tectonics. National Science Review, 12: nwae428. https://doi.org/10.1093/nsr/nwae428.

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号